Il Merlata Bloom, è situato nell’area di Cascina Merlata, nella parte nord-ovest di Milano, una zona vicina al sito dell’ex Esposizione Universale di Milano 2015.

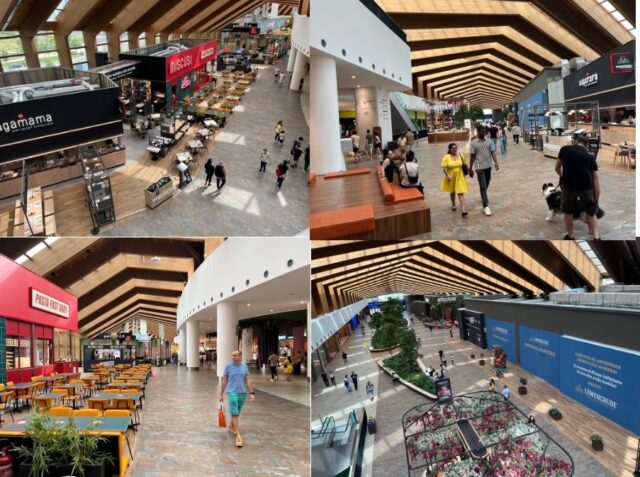

Una delle caratteristiche chiave di questo nuovo shopping mall è la sua enorme food court, la cui vasta gamma di opzioni culinarie può essere colta nella galleria di immagini che corredano quest’articolo.

Si è detto ripetutamente che il cibo è anche «linguaggio». Anzi, in certe occasioni è «prima di tutto linguaggio».

Si è detto ripetutamente che il cibo è anche «linguaggio». Anzi, in certe occasioni è «prima di tutto linguaggio».

Questo è il significato da attribuire ai vari cerimoniali domestici ed extra-domestici.

Tra cibo e parola esiste una stretta relazione:

la visione e la descrizione di un piatto possono suscitare lo stesso incanto favolistico del racconto di un viaggio o il raccapriccio di una mostruosità (per i puristi e/o i conservatori).

Certo, al di là dell’enfasi posta sui tanto discussi “fast food”, la «vera vita» a tavola degli italiani si svolge in un vasto numero di ristoranti «effimeri» senza storia né futuro, che, come tappe episodiche di itinerari creativi senza mete predeterminate, rappresentano l’essenza della «autentica» cucina italiana.

Questi locali non hanno grandi pretese gastrosofiche e non possono permettersi la roboante retorica dei grandi maestri. Eppure, sono proprio queste strutture che per milioni di utenti e innumerevoli occasioni di consumo rileggono le radici della tradizione, reinterpretandole in modo spregiudicato, approssimato, disinvolto o infedele, allineandosi anche alle correnti che spingono verso l’area sotterranea, ambigua e oscura dell’etnico e del diverso.

La mia attenzione però si concentra, invece, in questo occasione, proprio sui quick restaurant del Merlata Bloom, che, grazie ad una passeggiata nei suoi amplissimi spazi, offrono una rassegna iconografica su cosa mangiano e mangeranno sempre più frequentemente gli italiani più orientati al nuovo (ovvero i milanesi) … e dunque anche i laggards italici in un futuro più o meno vicino.

Grazie ai flussi di ricchezza di cui ha goduto la popolazione italiana, lasciandosi definitivamente alle spalle le ristrettezze del primo dopoguerra e dei loro genitori, oggi mangiare fuori casa rientra nella più assoluta normalità.

Ed è per questo, va detto, che molti shopping mall evitano la crisi o riscuotono un crescente successo e proprio grazie alla presenza dei luoghi di ristorazione a tema nuovi o rinnovati, le cui scenografie commerciali evolvono nel tempo a seconda dei gusti mutevoli della clientela che si avvicenda nei loro spazi. In molti casi, si fa shopping perché si è scelto di mangiare fuori casa e non viceversa perché si è scelto di fare shopping.

Gli imprenditori che hanno creato questi luoghi ne hanno preso atto e, dovendosi  confrontare con i frequenti e repentini mutamenti della psicologia di massa, progettano locali dedicati alla ristorazione che dialogano anche sul piano estetico con i loro clienti e questo diventa il modo con cui si possono valorizzare proposte alimentari allettanti e sempre diverse, per spezzare la routine abitudinaria della vita domestica e d’ufficio.

confrontare con i frequenti e repentini mutamenti della psicologia di massa, progettano locali dedicati alla ristorazione che dialogano anche sul piano estetico con i loro clienti e questo diventa il modo con cui si possono valorizzare proposte alimentari allettanti e sempre diverse, per spezzare la routine abitudinaria della vita domestica e d’ufficio.

Quel che sta emergendo in Italia sotto un diluvio di stimoli mediatici è, infatti, una propensione a tollerare geometrie instabili e configurazioni inconsuete dei pasti, che si accompagnano necessariamente alle architetture chiassose e oniriche degli spazi in cui vengono serviti.

In breve, il mondo della ristorazione di massa, rapida e direi democratica, è oggi il principale canale alimentare in cui si percepisce una silenziosa ribellione ai canoni stantii del passato, ovvero una serie di ambienti in cui risulta evidente l’impossibilità di fermare il gusto in una dimensione statica.

Ne consegue che, inevitabilmente, la ristorazione tende a seguire inevitabilmente i ritmi frenetici dell’arte, della moda e del costume.

Una caratteristica peculiare della ristorazione di massa è, pertanto e grazie alla lezione americana, il fondarsi su «nuclei» spesso iper-semplificati di formule che, nonostante tutto, non risultano né esplicite né risolutive.

Di conseguenza, il ristorante “democratico” si è trasformato progressivamente in un territorio in cui le manifestazioni pubbliche dell’«arte del buon mangiare» si sono elevate alla sfera dell’astratto e finanche del simbolico, perché “buono” è termine polisemico il cui significato preciso emerge solo dall’analisi del contesto in cui viene utilizzato.

Se si pensa agli odierni quick-restarant-fast-food il presupposto è che essi costituiscono, ormai, un’occasione frequente e prevalente di pratiche alimentari quotidiane “legittimate”, pur se questo genere di pasti viene declassato dagli  “arbitri del gusto” ad aberrazione o insignificante palliativo di bisogni elementari.

“arbitri del gusto” ad aberrazione o insignificante palliativo di bisogni elementari.

Infatti, l’aspirazione dichiarata o nascosta (ma raramente soddisfatta) di ogni luogo di ristorazione è di collocarsi più in alto nella gerarchia, vera o immaginaria, della raffinatezza. Il gusto e la sensibilità dei secoli post-illuministi sono stati efficacemente controllati da un “decoro” allo stesso tempo emozionale e razionale secondo i canoni elitari di una società pre-democratica. Il modello importato dagli USA è l’opposto.

Il ristoratore astratto che si invera nella soluzione capitalistica “a catena”, punta alle folle, ai volumi giganteschi, alla standardizzazione egualitaria che non discrimina in base al ceto o alla ricchezza posseduta.

Rispetto al rigore (vero o presunto della ristorazione classica) i quick & fast scelgono allora forme di comunicazione visiva e verbale per gridare il proprio posizionamento, investendo sempre di più in quella che è stata definita l’ “architettura del desiderio,” ovvero l’esibizione di invenzioni scenografiche coerenti con l’inventario di opportunità da sottoporre al giudizio del cliente.

La serie fotografica acclusa ne è la prova.

Se si dovesse giudicare in base ad essa dove ci si immagina di trovarsi? E visto che ho usato il parallelismo cibo-linguaggio, che lingua si dovrebbe parlare in questi luoghi?

Ci troviamo di fronte ad un’arte eclettica che, grazie alla creatività di tante agenzie, attraversa e incrocia i saperi e le conoscenze più disparate; che organizza il disordine dei rimandi culturali e seleziona le suggestioni più efficaci; che mescola ininterrottamente i linguaggi grazie a una propria «multimedialità»; che a volte genera anche curiose inversioni di senso rispetto a ciò che è in voga.

Ci troviamo di fronte ad un’arte eclettica che, grazie alla creatività di tante agenzie, attraversa e incrocia i saperi e le conoscenze più disparate; che organizza il disordine dei rimandi culturali e seleziona le suggestioni più efficaci; che mescola ininterrottamente i linguaggi grazie a una propria «multimedialità»; che a volte genera anche curiose inversioni di senso rispetto a ciò che è in voga.

Nel Merlata Bloom constato, quindi, un’eccezionale predisposizione a rappresentare scenograficamente un immaginario eterogeneo, ma comunque ricchissimo di riferimenti alla cultura popolare prevalente.

In conclusione, frequentando questo luogo si possono apprezzare coniugazioni a loro modo «artistiche» che, sfruttando il gioco delle forme, dei colori, dei simboli, della composizione e della sperimentazione linguistica, producono risultati che chiariscono il loro retrostante riferimento sociale. Tutto ciò, naturalmente, oltre alla possibilità di cogliere lo stupefacente, eclettico, irriverente mutamento del gusto palatale degli italiani più aperti al nuovo (ovvero i milanesi tanto per ribadire).

Imparare a leggere ed apprezzare il senso di questa realtà, senza attendere che sia la patina del tempo a nobilitarne i tratti è uno sforzo che il sociologo che è in noi, sarà ripagato dalla visione libera dagli stereotipi della cucina «nobile» e del «cibo spazzatura», a cui soggiace frequentemente il pensiero degli osservatori del costume.

Anche Gran Cereale risponde alla poikilofilia sempre più diffusa.